Dazu gehört

Award ceremony for the Prix Schläfli Geosciences 2021

The Swiss Academy of Sciences (SCNAT) is awarding the Prix Schläfli 2021 to the four most important insights of young researchers at Swiss universities.

Bild: Giuseppe J. Crescenzo

Gabriel Dill – Magier eines abstrakten Universums

Für die Matura hat er eine Satire auf Berlusconi geschrieben – und zwar auf Latein. Und für seine mit dem Prix Schläfli prämierte Dissertation hat er ein Gebiet gewählt, das selbst für Insider ziemlich exotisch ist: die diophantische Geometrie. Gabriel Dill mags gerne etwas kompliziert.

Bild: Michael Bosshard

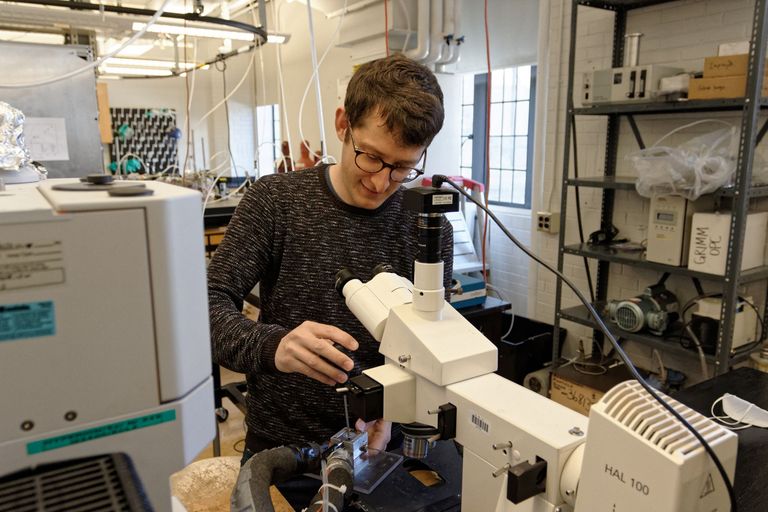

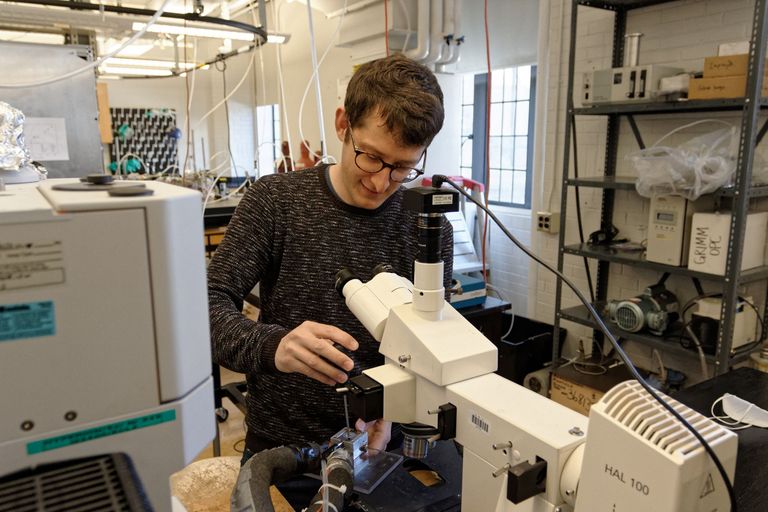

Gregor Weiss – bezwingt Berge und Bakterien

Prix Schläfli 2021: Gregor Weiss hat zwei Leidenschaften: Bergsport und Biologie. Was beide verbindet? Man kommt nur mit Ausdauer und Teamgeist ans Ziel. Das gilt auch für seine Arbeit zur körpereigenen Abwehr von Blasenentzündungen, die ihm den Prix Schläfli in Biologie beschert.

Bild: Miki Feldmüller

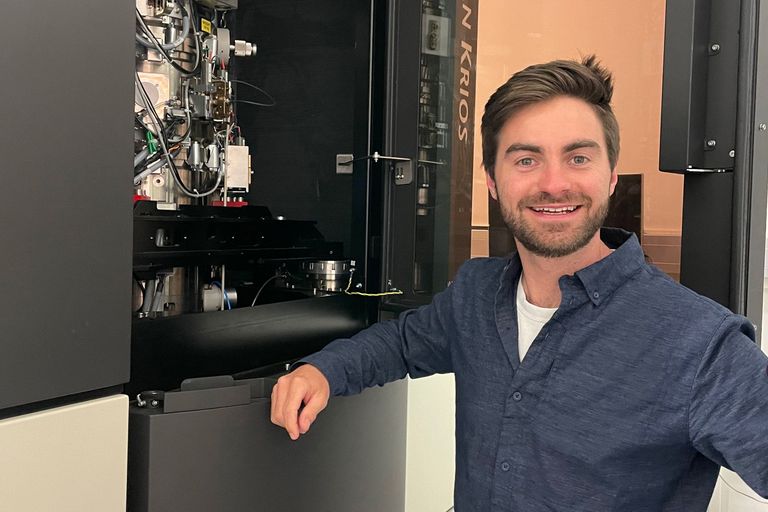

Claudia Aloisi – die Schönheit der Chemie nutzbar machen

Ihre Arbeit könnte den Weg für neue Formen der Krebsvorsorge ebnen: Claudia Aloisi hat an der ETH Zürich eine neue Methode zur Quantifizierung und Bestimmung von DNA-Schäden erforscht. Dafür wird sie mit dem Prix Schläfli in Chemie ausgezeichnet.

Bild: ETH Zürich / Nicola Pitaro

Prix Schläfli 2021 für die vier besten Dissertationen in den Naturwissenschaften

Der körpereigene Schutz vor Harnwegsinfektionen, eine neue Methode zur Quantifizierung und Bestimmung von Erbgutschäden, Beweise in der so genannten diophantischen Geomeotrie und die Frage, wie Russ aus Verbrennungsprozessen die Bildung von Wolken und damit das Klima beeinflusst – die Akademie der Naturwissenschaften (SCNAT) zeichnet die vier wichtigsten Einsichten von jungen Forschenden an Schweizer Hochschulen mit dem Prix Schläfli 2021 aus. Claudia Aloisi (Chemie), Gabriel Dill (Mathematik), Fabian Mahrt (Geowissenschaften) und Gregor Weiss (Biologie) erhalten den Preis für Erkenntnisse im Rahmen ihrer Dissertationen. Mit dem Prix Schläfli werden jährlich die vier besten Dissertationen in den Naturwissenschaften ausgezeichnet. Der Preis wird seit 1866 vergeben.

Bild: M. Feldmüller, G. J. Crescenzo, ETH Zürich / N. Pitaro, M. Bosshard